| ||||||||||||||

|

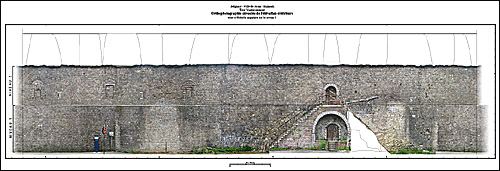

Une carte ne fournit pas toute l'information que possède une photographie. Traiter directement l'image est souvent plus rapide et plus rentable. Grâce à l'informatique, il est possible d'obtenir des images qui ont la précision géométrique d'un plan et la richesse d'une photographie.

Prestations

C'est une technique en plein développement, dérivée de la photogrammétrie et souvent moins coûteuse. Lorsque l'on prend un objet en photo, l'image obtenue n'a pas les caractéristiques géométriques d'un plan. Une photographie donne une représentation déformée par la perspective, le relief de l'objet et les distorsions de l'objectif. La rectification d'une photographie consiste à corriger ces déformations en replaçant chaque élément de l'image à sa position géométrique exacte dans un plan de projection. Une orthophoto est donc la représentation photographique d'un objet tridimentionnel, corrigée de toutes les déformations géométriques dues aux conditions de prise de vue et au relief de l'objet, et projetée dans un plan de référence perpendiculairement à ce plan.

C'est souvent une bonne alternative à la photogrammétrie, et tout aussi efficace dans de plus en plus de cas. Cette efficacité dépend cependant de la méthode et des outils utilisés. Un diagnostic réalisé en amont permet d'évaluer les déformations lors des prises de vues et de choisir le type de traitement le plus adapté.

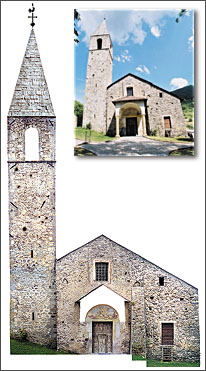

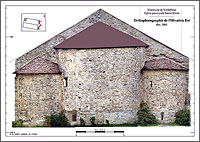

La richesse d'une orthophotographie est indéniable puisqu'elle restitue tous les éléments visibles sur le terrain. Les outils de traitement d'images permettent d'agir sur le document numérique, notamment sur le contraste pour améliorer l'image et faire ressortir les détails qu'elle renferme. L'assemblage de plusieurs orthophotos permet de couvrir de larges surfaces, ce que les conditions de prise de vue sur le terrain empêchent souvent (recul, objets masquants). Enfin, tous les logiciels de cartographie et d'édition permettent de superposer des couches d'informations vectorielles à l'orthophotographie. Il est par exemple possible de superposer des courbes de niveau, de digitaliser les contours de chaque élément visible, de mesurer des distances ou des rayons de courbure et d'ajouter des commentaires.

En pratique, les dimensions de l’objet plan, le peu de recul, les objets parasites comme les voitures stationnées devant le monument ou les arbres plantés sur la place de l’église, toutes ces contraintes font que l’on est souvent obligé de réaliser des prises de vues obliques. Pour corriger ces déformations, il faut redresser l’image. J'ai mis au point et utilise un programme informatique de redressement d'image qui me permet d'automatiser cette opération.

Un modèle numérique (ou MNS pour modèle numérique de surface) est une représentation du relief de la surface réelle de l'objet. Il utilise un nuage de points tri-dimensionnel assez dense pour rendre compte globalement de ce relief, nuage mesuré pour l'instant par moyen photogrammétrique ou sur le terrain à l'aide d'un appareil à mesure laser sans réflecteur, bientôt à l'aide d'un scanneur 3D. Rapporté à la surface de projection choisie pour l'orthophoto, ce modèle fournit alors l'écart entre cette surface de référence et la surface réelle de l'objet, en tout point de l'orthophoto. Le couple (orthophoto + MNS) peut donc fournir une représentation 3D de l'objet.

Cette méthode permet de fournir un photoplan qui colle franchement à la surface de ce type d'objet, fournissant un rendu pierre à pierre régulier (les logiciels de redressement classique utilisent une surface de projection plane, ce qui limite la surface couverte par l'orthophoto, et écrase l'objet sur ses bords). Si cette méthode a été mise au point pour développer les surfaces intérieures et extérieures de tours cylindriques, elle est transposable sans problème à d'autres surfaces de révolution : voûtes, dômes, etc.

| ||||||||||||||