|

Relevés architecturaux au 1/50 des élévations des Thermes de Cluny (Musée National du Moyen Age, Paris) En collaboration avec Ph. Lenhardt (INRAP), M. Gleizes (SRA Ile-de-France) et M. Andry (Drac Centre) Bertrand Chazaly

Les thermes du nord revêtent une importance particulière du fait de leur état de conservation exceptionnel ; la réutilisation pratiquement continue de l'édifice depuis le Moyen Age en est la cause principale. Les thermes étaient formés de différents espaces, destinés au public ou aux services, et de souterrains. On identifie aisément les trois salles importantes : le frigidarium (salle froide) englobé dans le musée avec sa voûte de 15 m de haut ; un calda à l'ouest bordé par le boulevard Saint-Michel et un autre caldarium au sud à l'angle du boulevard Saint-Michel et de la rue Du Sommerard. Ces deux dernières salles sont en partie ruinées depuis le XVIIIe siècle. Les murs en élévation ont conservé leur structure d'origine qui se singularise par l'emploi de petites pierres carrées séparées à intervalles réguliers de rangs de briques. A l'intérieur, ils étaient recouverts de mosaïque, de marbre ou de peinture. Le frigidarium en conserve des traces. Le fragment de mosaïque aujourd'hui exposé, « un Amour chevauchant un dauphin », pourrait en constituer le dernier vestige. Cet ensemble architectural était comme bien d'autres thermes, l'un des hauts lieux de la civilisation romaine. (source : site internet du Musée National du Moyen Age : http://www.musee-moyenage.fr) OBJECTIFS : Le but des relevés est de fournir une cartographie précise et riche des élévations de chaque salle. La contrainte est bien sûr géométrique (précision inférieure au centimètre, compatible avec une échelle du 1:20) mais aussi sémantique et budgétaire : il faut fournir une représentation des éléments architecturaux permettant la lecture et l’interprétation des différentes structures du monument, et ce dans un cadre budgétaire raisonnable. Dans l’hypothèse du choix de la photogrammétrie comme technique de relevé, il est évident que la première condition pouvait être remplie. Mais la précision sémantique est directement liée à l’objectivité du regard que porte le photogrammètre sur le monument qu’il restitue, donc à son expérience dans le domaine particulier du patrimoine architectural. De plus, le budget prévu ne permettait pas dans ce cas la restitution détaillée de tous les éléments visibles. Enfin, la méthode ne dispensait pas l’architecte d’un retour sur le terrain pour l’interprétation des structures relevées. Un test a d'ailleurs été réalisé et n'a pas fourni les résultats attendus. La recherche d’une méthode alternative a rapidement aboutit à l’orthophotographie. Dans l’hypothèse où cette technique pouvait assumer le relief très prononcé de certaines élévations et le peu de recul disponible pour les prises de vues, il est apparu évident que les résultats auxquels elle aboutirait pouvaient garantir précision et richesse d’information, en restant dans le cadre des crédits prévus. C’est dans ce contexte que j’ai été sollicité.

Il m’a fallu perfectionner les procédures de rectification afin

d’assurer la production d’orthophotographies précises couvrant des

surfaces où les écarts de profondeur dépassent les

2m.

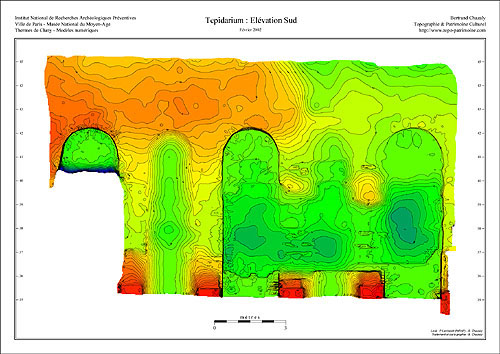

METHODE : Une photographie donne une représentation plane

d’un objet en 3 dimensions. Cette représentation est déformée

par la perspective, le relief de l’objet et les distorsions de l’objectif. Utilisation d’un modèle numérique Un modèle numérique de surface est une représentation

du relief de la surface réelle de l’élévation étudiée.

On pourrait affirmer qu’il existe autant de manière de représenter

numériquement une surface que de méthodes d’interpolation,

de moyens d’acquisition et de logiciels de traitement. Dans le cas

présent, c’est une grille de points régulièrement

espacés qui, rapportés à la surface de projection

choisie pour l’orthophoto, fournissent l’écart entre cette surface

de référence et la surface réelle de l’objet.

Le nuage de points utilisé lors de l’interpolation est mesuré

« manuellement (2) » sur le terrain à l’aide d’une

station totale à mesure sans réflecteur. Afin d’affiner le

calcul du modèle, l’interpolation utilise aussi des lignes de rupture

mesurées en même temps que le nuage de points. Ces lignes

permettent d’éviter que le modelé soit érodé

par l’interpolation aux endroits où il présente de brusques

variations.

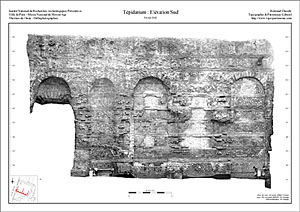

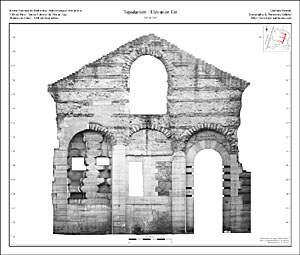

Tepidarium (3) : Courbes de niveau et à plat de couleur tirés du modèle numérique de l’élévation sud Pour cette élévation, 3730 points et 60 lignes de rupture ont été mesurés au tachéomètre. Prise de vues Les élévations ont été couvertes par des prises de vues réalisées par Michel Andry (Atelier de photogrammétrie, DRAC Centre), sur plaque de verre avec une chambre métrique étalonnée Wild P31. Il a été jugé nécessaire d’assurer une couverture stéréoscopique. La conservation et l’archivage des plaques photographiques et des coordonnées des points de calage levés sur le terrain permettent en effet d’assurer les conditions d’un inventaire fondamental du monument à la date de prise de vue. Il sera alors possible de fournir ultérieurement les informations complémentaires demandées par de nouvelles études. Traitement des prises de vues

Rectification et assemblage cartographique L'orthorectification utilise un programme que j'ai mis au point et perfectionné pour ce chantier. Ce programme construit pixel par pixel l'orthophotographie en replaçant chaque élément à sa position exacte, grâce notamment à l'information apportée par le modelé numérique de chaque élévation. Il produit ici des images à la résolution de 400 dpi au 1/50, ce qui autorise une édition papier au 1/20. Les orthophotos sont fournis sur CD dans quatres formats numériques : autocad DWG, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat et Jpeg.

Il faut bien avoir conscience que le relief des élévations et le recul disponible sur le terrain ne permettent en aucun cas d'obtenir facilement ces résultats, par un simple montage de prises de vues par exemple: c'est im-po-ssible! Ces images ne peuvent être que l'aboutissement d'une chaîne complexe de traitements, résultat aussi précis que celui d'un relevé photogrammétrique, et bien plus riche.

Cette page n'est pas terminée et n'aborde que l'aspect technique de la phase de relevé, phase en cours de réalisation. Avec les archéologues et architectes avec qui je collabore sur ce chantier, il est prévu une publication qui abordera plus largement cette nouvelle étude des élévations des thermes de Cluny. 1 Le terme “ redressement ” désigne en principe l’opération de correction des déformations dues seulement à la perspective, et ne s’applique de ce fait qu’aux photographies de surfaces planes (opération réalisée à l’origine par des redresseurs mécaniques). Pour désigner l’ensemble des opérations aboutissant à la production d’une orthophotographie, on doit parler d’orthorectification. (retour) 2 par opposition au scannage laser de type capteur Soisic ou Cyrax. Si ces systèmes permettent d’acquérir rapidement des modelés précis et très denses, leur mise en œuvre implique un coût incompatible avec la contrainte budgétaire exprimée dans ce cas. (retour) 3 Salle tiède dans laquelle on maintenait une température de 20 à 25 degrés, afin de préparer le corps des baigneurs à passer dans le caldarium ou le frigidarium. (retour) | |||||||||